Спецпакет. Чаньский ретрит

Уши тоже улыбаются. Каждый шаг отзывается в горле. Не я мою посуду — руки моют посуду. Вы открыли письмо о семидневном чаньском ретрите. Время чтения ≈ 13 минут.

В июне я ездила на семидневный ретрит в китайской традиции Чань. Его вели наставники Го Син Фаши (мастер) и Янь Цзинь Фаши (старший монах) из тайваньского монастыря Фагушань.

Чань — это как японский дзен, только китайский.

Хотя, если честно, всё наоборот: это дзен — японский чань. Если вы запутались, то сейчас всё станет понятнее. Путь традиции такой: Индия → Китай → Япония. Сначала буддизм появился в Индии. Потом перебрался в Китай. Там и возникла школа Чань. А уже потом чань перекочевал в Японию и стал дзеном, а в Корее — соном.

Это было безопасно

Прежде чем перейти к деталям, важно отметить: ретрит по чаньской медитации был безопасным, сбалансированным, с большим количеством движения и телесных практик. Это не первый мой ретрит, поэтому есть с чем сравнивать.

Первый мой опыт был на випассане по Гоенке. Уже когда я училась на инструктора майндфулнес-медитации у Виктора Ширяева, мы на занятиях обсуждали, что гоенковские ретриты считаются небезопасными. 11 часов сидячей медитации каждый день. Запрет на йогу и любую телесную практику. Сессии по часу, и во время некоторых из них нельзя шевелиться. Травматичные формулировки («делаем операции на мозге»). Последний прием пищи — в полдень. Никто не объясняет, как справляться с трудностями («просто продолжайте практику»).

Неудивительно, что в таких условиях людей накрывает. Исследовательская группа в университете Брауна (США) под руководством Уиллоби Бриттон (Willoughby Britton) несколько лет занималась изучением как положительных, так и негативных эффектов медитации, особенно в рамках программ осознанности и ретритов. Такие состояния, как тревожность, страх, соматический дискомфорт, а иногда даже психотические эпизоды, — не редкость на интенсивных ретритах, особенно если у людей нет достаточной подготовки или поддержки. Бриттон даже основала некоммерческую организацию Cheetah House, где помогают тем, кто столкнулся с трудностями после медитации.

Я сама во время медитации в группе ощущаю некомфортные термические изменения (мне становится очень жарко). Чуть ниже расскажу, что мне сказали на випассане по Гоенке и что во время чаньской практики. Это показательная разница. Не в пользу Гоенки.

А ещё в последний день чаньского ретрита у нас была обратная связь — сначала в малых группах, потом общая в зале. Это вообще что за замашки светского ретрита по современной медитации или даже либерального образования? Шучу. На самом деле, это круто: серьёзная религиозная традиция собирает обратную связь!

Сбалансированная практика

Чаньский ретрит оказался отлично сбалансированным — с большим вниманием к телу и движению. Думаю, это не случайно: в китайской культуре особое место занимает концепция ци — жизненной силы. Такие практики, как цигун, тайцзицюань и многие упражнения чань, как раз направлены на гармонизацию и свободное течение ци.

Каждое утро мы начинали с практики «8 форм» (Eight-Form Moving Meditation, 八式动禅). Это динамическая медитация: физические движения выполняются о-о-очень медленно, с полным вниманием к ощущениям в теле. Как постоянно напоминал Янь Цзинь Фаши: где тело — там и ум. Мне свойственны быстрые реакции, и эта практика хорошо меня замедляет и возвращает в настоящий момент. Очень понравилось наблюдение одной девушки во время обсуждения обратной связи: «Быстрое тело ещё не означает быстрый ум». Поэтому после ретрита продолжаю делать «8 форм» по утрам, перед сидячей медитацией. Обычно занимает 25–30 минут.

Оставляю видео с демонстрацией — вдруг тоже захотите попробовать.

Вообще любая практика на чаньском ретрите — будь то сидячая медитация, медитация в движении, медитация в работе или что-то ещё — длилась не больше 25–30 минут.

Никогда не было такого, чтобы мы сидели две сессии подряд. После сидячей медитации либо шли на прогулку, либо делали йогу (что? да! сидячую, стоячую или даже лежачую). А ещё после сидячей медитации был самомассаж всего тела — для лучшего потока ци.

Каждое дело — практика

Те, кто знаком с медитацией, знают: бывает формальная практика, а бывает неформальная. Формальная — это как спортзал. Есть конкретное время, место и задача (например, «сейчас 25 минут буду наблюдать за дыханием»). В неформальной практике мы стараемся быть в настоящем моменте, занимаясь обычными делами: когда моем посуду, едим, чистим зубы, идём в магазин или на работу.

В чаньской традиции этот принцип реализуется на полную катушку. Практикуем не только во время сидячей медитации — каждое дело становится практикой.

В нашем расписании была медитация в работе — полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Практика в работе — ещё одна важная особенность китайского буддизма. В Индии основной работой монахов было собирать подношения у мирян: всё, что удалось получить, шло им на пропитание. А вот в Китае такой подход не прижился — местные жители вряд ли поняли бы, если бы монахи просто пришли за подношениями. Кажется, это снова культурное: китайцы — очень трудолюбивый народ. Поэтому монахи стали сами себя обеспечивать — занялись растениеводством и другими видами труда.

Го Син Фаши рассказывал о распорядке дня в монастыре Фагушань. Оказывается, монахи занимаются формальной практикой только утром и вечером — всего 2–3 часа в день. Всё остальное время они работают в монастыре, совмещая труд с медитацией в работе. Кстати, встают они в 4 утра, ложатся спать в 22:00, а последний приём пищи — в 16:45 или около того.

Моей практикой в работе было мыть посуду после завтрака и обеда — около 30 тарелок и столовых приборов за раз. Кто-то убирался в столовой, кто-то — в зале для медитации, кто-то подметал дорожки, а кто-то полол мох (на территории ретритного центра был Сад мхов и ручьев).

Про чаньские методы

Прежде чем углубляться в техники, стоит немного рассказать о чаньской картине мира.

В чань-буддизме недвойственность (или недуальность) — центральный принцип. Согласно ему, любые противопоставления, включая различие между субъектом (наблюдателем, «я») и объектом (миром, «не-я»), считаются иллюзорными и условными.

Дуалистическое восприятие — это результат «неведения»: когда человек ошибочно принимает своё «я» за отдельную, обособленную сущность и противопоставляет себя окружающему миру. Поэтому задача всех практик в чань — прийти к такому пустотному состоянию ума, где нет разделения на субъект и объект, на внутреннее и внешнее, на «я» и «мир».

На пальцах (точнее, на руках) Го Син Фаши объяснял это так: показывая на себя — это правая рука, на кого-то из нас — это левая рука. Разве правая рука будет ругать левую за то, что та ничего не делает? Обе руки — части одного целого, и противопоставление между ними бессмысленно. В просветлённом состоянии границы исчезают, и человек воспринимает себя и мир как нераздельное целое.

Мочжао (默照) — один из методов в чань-буддизме для достижения такого недвойственного состояния. Буквально переводится как «безмолвное озарение» или «тихое просветление». Мочжао условно состоит из 6 стадий:

расслабление тела

наблюдение дыхания

созерцание тотальности тела

созерцание тотальности окружающего мира

отпускание «я» и мышления

состояние пустоты

Задача первых двух стадий — собрать рассеянный ум, наполненный мыслями, и привести его к единству. Далее идут четыре стадии, ведущие к состоянию «отсутствующего ума». На третьей и четвёртой стадиях происходит созерцание тотальности тела и окружающего мира: не фокусируешься ни на чём конкретном, не отталкиваешь и не цепляешься, ум как зеркало. Постепенно исчезают ощущения тела и мира, стирается различие между внутренним и внешним, собой и окружающим. На пятой стадии отпускается «я», исчезают языковые способности, способность называть и сравнивать. На шестой, похоже, наступает тотальная пустота.

Хуатоу (话头) — ещё один метод чаньской практики. Наверняка вы слышали о дзенских коанах. На китайском коан называется «гуньань». Термины «гуньань» и «коан» — это одно и то же, просто по-китайски и по-японски. Хуатоу — особый способ работы с коаном: берёшь короткую фразу или вопрос и всё внимание направляешь только на него.В методе хуатоу практикующий медитирует над вопросами, на которые нет логичного ответа. Примеры:

Что такое у? (то есть отсутствие)

Кто произносит имя Будды?

Обладает ли собака природой Будды?

Ни один появившийся ответ не будет верным. Задача — создать «чувство сомнения», когда ум оказывается в тупике и привычные способы мышления перестают работать. «Ответом» будет не слово и не мысль, а трансформирующее переживание.

Го Син Фаши приводил такую метафору про иллюзорность любых рациональных ответов в практике хуатоу:

Представьте, у вас есть кусок золота. Куда его спрятать? Конечно, в мусорное ведро — там никто не будет искать. Но однажды вы забываете об этом и выбрасываете мусор вместе с золотом. Понимаете свою ошибку, когда мусоровоз уже увозит всё на свалку. Едете за ним, чтобы найти своё золото. Теперь вам придется перерыть весь мусор, чтобы его вернуть. Все ответы, которые приходят в практике хуатоу, — и есть тот самый мусор.

Джигуань (止觀) — практика прямого созерцания. Делали её во время прогулок. Обычно это выглядело так. Выходили гулять по полю, практикуя медитацию в ходьбе. Доходили до пруда, останавливались и выбирали для созерцания либо один объект (например, цветок), либо всё пространство, что умещается во взгляд. Задача — ясное, открытое наблюдение за происходящим без называния того, что видишь, оценок, сравнения, комментариев.

Мой опыт и практика

1.

Из всех ретритов, которые я проходила (випассана по Гоенке, Тхеравада), чаньский оказался для меня самым сбалансированным и интересным, с ценным вниманием к телу. И хотя сидячих медитаций здесь было меньше, чем в других традициях, именно после этого ретрита я почувствовала самое глубокое и тонкое состояние.

2.

Из смешных, но поэтических штук. В обратной связи по ретриту нам предложили пять вопросов:

Опыт применения метода

Что-то новое, открытия

Польза от участия в ретрите

То, что сильнее всего тронуло и повлияло из речи наставника

Пожелания, обратная связь

Во втором разделе у меня было три наблюдения:

- Уши тоже улыбаются

- Каждый шаг отзывается в горле

- Не я мою посуду, а руки моют посудуПервое я обнаружила в ванной: улыбнулась своему отражению и впервые заметила, как уши плавно поднимаются и опускаются вместе с улыбкой. Второе пришло во время медитации в ходьбе — я отчётливо почувствовала, как шаги отдаются в горле. А третье случилось во время медитации в работе: в какой-то момент вдруг ощутила, что это не я мою посуду, а руки моют посуду сами.

3.

Про обещанные в начале письма некомфортные термические переживания.

В первые дни чаньского ретрита мне было очень жарко во время сидячих медитаций. Я сидела в футболке, пока все вокруг были в кофтах.

Дома я сама регулирую температуру, поэтому таких проблем у меня не бывает. Но я вспомнила, что то же самое случалось со мной и на випассане по Гоенке. Особенность випассаны — сидишь и слушаешь записи с голосом уже умершего Гоенки и кашлем тех, к кому он обращался. В зале есть учитель, который включает и выключает записи. К нему можно подойти с вопросом, но обычно в ответ получаешь универсальный совет-аспирин: «просто продолжайте практику». Я подошла с просьбой пересадить меня к окну, где прохладнее — там как раз было свободно. В ответ услышала отказ: «Нет, ваш ум просто хочет сесть поближе к выходу и сбежать. Просто продолжайте практику». Ну окей.

А вот что было на чаньском ретрите. На консультации рассказываю Го Син Фаши о своей «горячести»: спрашиваю, с чем это связано и что он посоветует. Сначала Фаши рассказывает про одного человека, который начал медитировать и три года сильно потел в медитациях, а потом вдруг прошло. Потом добавляет, что некоторые практикующие действительно «нагреваются» — из-за скрещённых ног и мудры, в которой держим руки во время медитации: правая ладонь внизу, на ней левая, большие пальцы соприкасаются, образуя замкнутый круг.

У меня с этой мудрой с самого начала не задалось. Во-первых, мне непривычно — дома я всегда держу руки на коленях. Во-вторых, у меня просто не хватает длины рук, чтобы удобно уложить их на ноги. А если подкладывать плед, чтобы компенсировать высоту, становится ещё жарче. Где-то перед консультацией я как раз перестала складывать руки в мудру и просто клала их на колени — и действительно чувствовала себя комфортнее. Но тогда я даже не связала эти вещи между собой.

Рассказываю об этом наставнику Фаши. Он улыбается: «Клади руки как хочешь». Это я всё про разницу в подходах. Кажется, что религиозная традиция должна быть строже в правилах, чем светская, но оказалось наоборот.

4.

Мы не так много времени уделили методу хуатоу, но было интересно заметить, что иллюзорные ответы на вопрос (нам дали «Что такое у?») стали приходить не только в виде мыслей, но и как визуальные образы. Например, однажды возникла картинка: рука, держащая камень на уровне плеча.

Во время практики прямого созерцания замечала, как ум постоянно соскальзывал в попытку назвать и прокомментировать всё, что видит.

Ну а мочжао я планирую практиковать как минимум ближайшие несколько месяцев. Кстати, третья стадия — созерцание тотальности тела — очень напоминает практику Do Nothing из Unified Mindfulness Шинзена Янга.

5.

Во время последней консультации я задала Го Син Фаши личный вопрос:

— Я довольно весёлый и любопытный человек, мне интересно, что будет дальше. Но иногда у меня бывают тёмные периоды, когда кажется, что моя жизнь бессмысленна, я ничего не достигла, и впереди меня не ждёт ничего хорошего. Что бы вы как чаньский учитель сказали человеку в таком состоянии?

Как это часто бывало на речи Дхармы, Го Син Фаши не дал прямой ответ, но его слова попали в самую точку. Вот что он сказал:

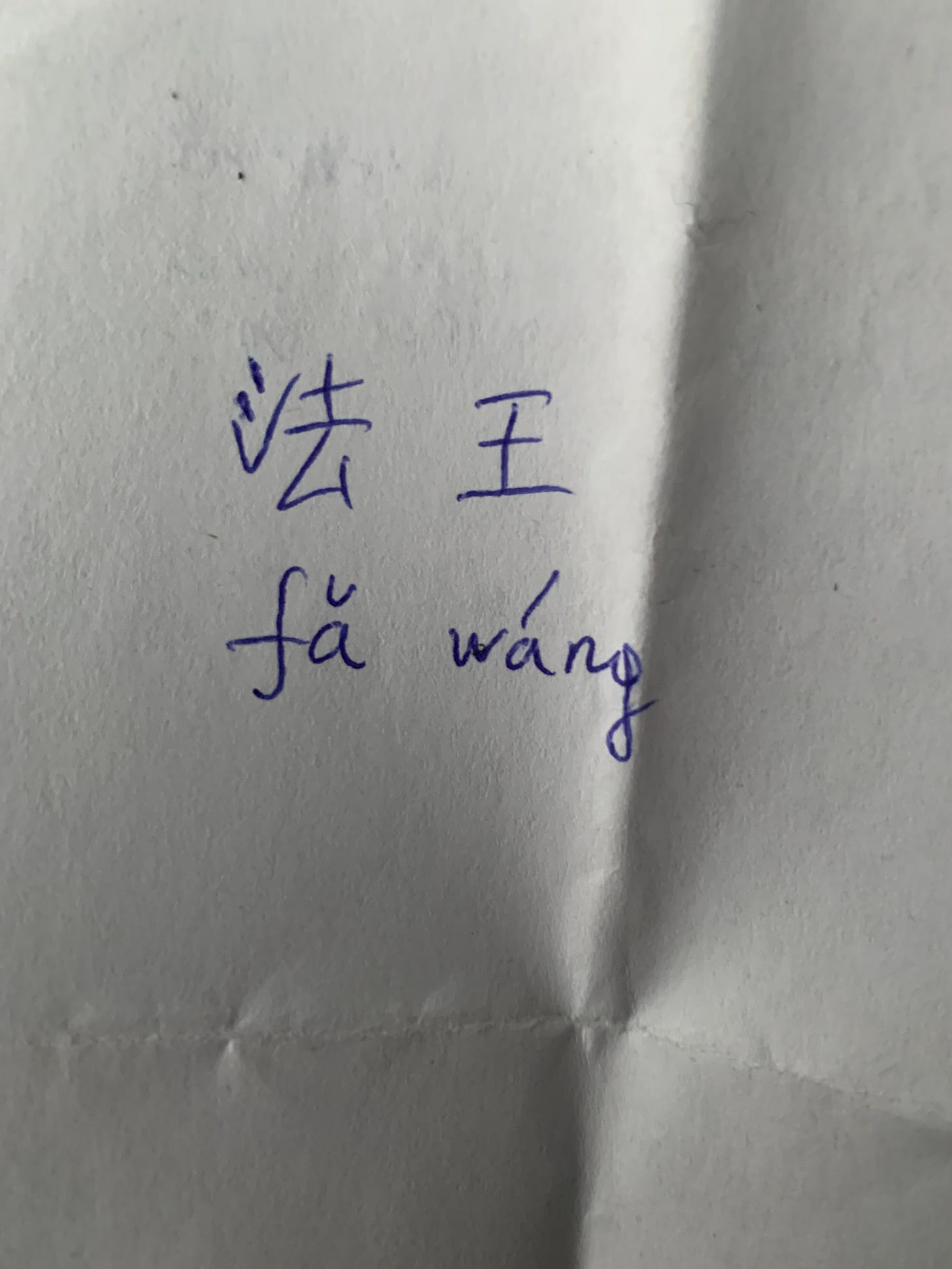

— До того как стать монахом, я хотел заработать много денег. Очень много. Но потом моё отношение изменилось, и я захотел стать повелителем ДХАРМЫ. Быть хозяином своих мыслей, эмоций и желаний.

Этот ответ меня пронзил. Есть, чем заняться ближайшие жизни)))

Небольшое уточнение про дхарму. В буддизме есть разница между «Дхармой» с большой буквы и «дхармой» с маленькой. «Дхарма» с большой обычно означает учение Будды, а «дхарма» с маленькой — любую вещь, событие и любой физический или ментальный феномен, включая наши мысли, эмоции и желания. Поэтому я считываю ответ Го Син Фаши сразу в двух регистрах — и в контексте учения Будды, и в контексте ментальных феноменов.

6.

В речи Го Син Фаши меня также тронула метафора про волны и океан.

— Мы — это волны. Волны рождаются и умирают. Океан остаётся.

Волны — это отдельные явления, мысли, эмоции, личности, события. Они возникают, меняются, исчезают. А океан — это изначальная природа ума, абсолютная реальность, пустота (шуньята), природа Будды.

7.

На ретрите можно было принять прибежище. В тот момент я не почувствовала отклика стать частью какого-то дома и назвать себя буддисткой, хотя я естественным образом следую всем буддийским предписаниям и формально могла бы так называться.

Ещё у меня есть убеждённость: когда мы объединяем людей в категории — даже такие позитивные, как «буддисты», — мы всё равно невольно создаём границы между собой и другими. Это может приводить к катастрофическим последствиям — войнам и насилию. И сейчас мы являемся свидетелями событий, которые во многом начались из-за разделения на «своих» и «чужих».

Плюс есть ещё одно ценностное противоречие с тем, что говорил Фаши. Его мысль звучала так: всё, что происходит в мире, даже если это войны, происходит правильно. Думаю, он в большей мере имел в виду причинно-следственные связи, но мне сложно соотнести себя с таким утверждением и полностью с ним согласиться.

8.

Несмотря на всё это я почувствовала сильнейшее желание углубиться в буддизм, в том числе чаньский. Купила у ребят вот такую книгу мастера Шэн-Яня о Чань. Отличная. Один словарь буддийских терминов в конце уже многое расставил по полочкам. Видела эту книгу на озоне и авито. Ну и вроде будет переиздание.

9.

В конце хочу поделиться своим опытом переживания иллюзорности и соединенности. Это ощущение появилось у меня в предпоследний день ретрита и длилось несколько дней. Так как раньше я никогда ничего подобного не испытывала, для себя я нашла понятную мне метафору. Весь окружающий мир, людей и себя я переживала как одну большую игру или виртуальную реальность с персонажами, которая разворачивается в моём уме. Это было не концептуальное, а очень телесное и всеобъемлющее переживание. И очень освобождающее. Меня не пугали и не стесняли люди — я впервые смотрела на них так открыто, потому что знала и чувствовала: они — это часть меня.

Спасибо, что прочитали это письмо. Буду рада, если оно оказалось для вас полезным. Ниже оставляю ресурсы чаньского сообщества, которое теперь могу горячо рекомендовать, и которому очень благодарна за невероятный опыт.

Ресурсы чаньского сообщества в России

ТГ-канал: t.me/chanpractice

YouTube канал: https://www.youtube.com/@chanpractice

Сайт: https://chanpractice.ru

Это второе моё моно-письмо, посвященное отдельной теме. В первом была история, рассказанная вещами, — Путешествие в Кембридж (1965). Прочитайте, если ещё не читали. Обычно же я отправляю «вакуумные пакеты» — сжатые версии личных событий и наблюдений за месяц. Если ещё не подписаны и хотите их получать, оставьте свою почту ниже.